|

|

[19502-9]

綴外入 女物(並) 紙箱付

|

3,623

円/個

(うち税(税込)円)

|

|

|

|

|

[19502-8]

綴外入 女物(並) 紙箱付

|

3,623

円/個

(うち税(税込)円)

|

|

|

|

|

[19502-7]

綴外入 女物(並) 紙箱付

|

3,623

円/個

(うち税(税込)円)

|

|

|

|

|

[19502-3]

綴外入 女物(並) 紙箱付

|

3,623

円/個

(うち税(税込)円)

会員

2,898円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[19502-2]

綴外入 女物(並) 紙箱付

|

3,623

円/個

(うち税(税込)円)

|

|

|

|

|

[25009]

竹泉花篭

作者:竹泉 寸法:幅約150mm 高約310mm

|

29,400

円/個

(うち税(税込)円)

会員

23,520円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[25008]

花篭 「変り宗全篭」

寸法:径約90mm 高約330mm

|

28,350

円/個

(うち税(税込)円)

会員

22,680円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[25007]

花篭 「若菜篭」

寸法:幅約180mm 高約420mm

|

7,875

円/個

(うち税(税込)円)

会員

6,300円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[25006]

花篭 「江ノ島さざえ篭」

作者:島田 竹宝斉 寸法:幅約155mm 高約265mm

|

35,700

円/個

(うち税(税込)円)

会員

28,560円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[25005]

青彩 花入

■作者:加藤敬也 ■径:約110mm 高さ:約220mm

|

10,500

円/個

(うち税(税込)円)

会員

8,400円/個

(税込)

|

|

灰釉に窯変を織り交ぜ装飾陶を作る。

|

|

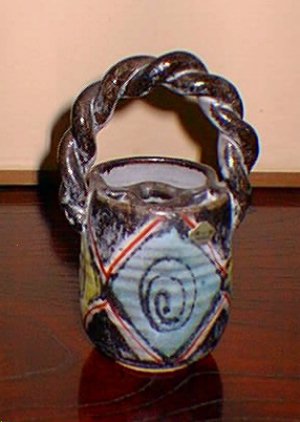

[25003]

手付花入

■清水焼 ■径:約85mm 高さ:約180mm

|

16,800

円/個

(うち税(税込)円)

会員

13,440円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[04370]

池田茶筅 黒手真数穂

池田壱岐 作

|

9,900

円/個

(うち税(税込)円)

|

|

|

|

|

[14331]

抹茶篩(茶会用)特大 #44617

ステンレス製 寸法:128×110mm

|

8,900

円/個

(うち税(税込)円)

会員

7,120円/個

(税込)

|

|

|

|

|

[14870]

抹茶篩(茶上合付)大 #44612

ステンレス製 寸法:88×85mm

|

3,900

円/個

(うち税(税込)円)

会員

3,120円/個

(税込)

|

|

|

|

|

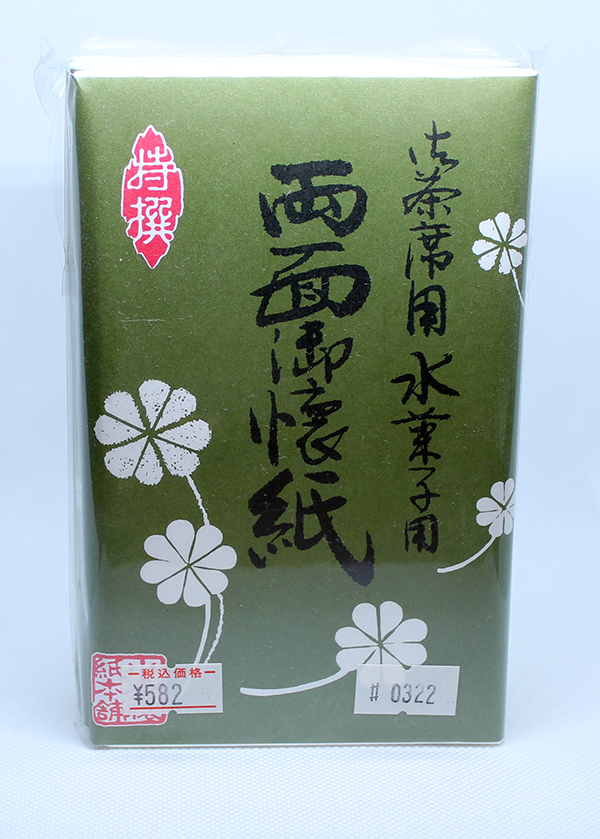

[03023]

懐紙「両面」(水菓子併用)

1帖30枚・3帖造り 寸法:14.5×17.5cm

|

582

円/組

(うち税(税込)円)

会員

466円/組

(税込)

|

|

■水菓子用の懐紙です。

両面懐紙は内側に防水加工がしてあります。

表面は一般の懐紙として、お使いになれます。

|

|

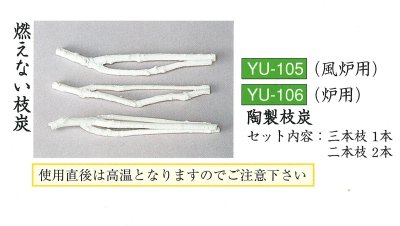

[67105]

ヤマキ 陶製枝炭

セット内容:三本枝1本・二本枝2本

|

6,160

円/組

(うち税(税込)円)

会員

4,312円/組

(税込)

|

|

|

燃えない陶製の枝炭です。

|

|

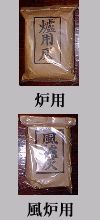

[02501]

灰(並)

|

1,449

円/袋

(うち税(税込)円)

会員

1,159円/袋

(税込)

|

|

■炉用:約400g入っております。

■風炉用:約445g入っております。

|

|

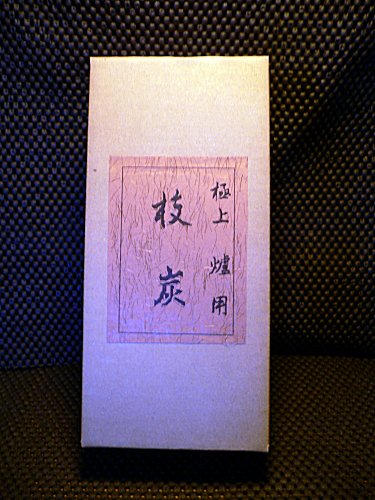

[02030]

枝炭(上)

|

3,080

円/箱

(うち税(税込)円)

会員

2,464円/箱

(税込)

|

|

■10本入りです。内、三又が1本入っています。

|

|

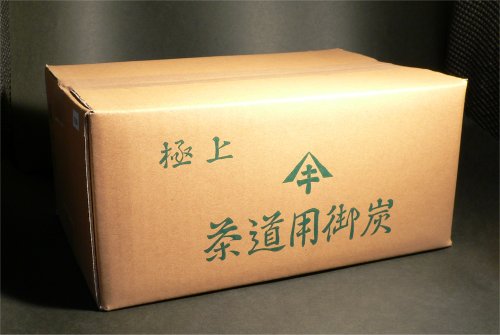

[02021]

抹茶用組炭・並(小)

|

11,000

円/箱

(うち税(税込)円)

会員

8,800円/箱

(税込)

|

|

【炉用】約3kg

胴炭:丸ギッチョ:割ギッチョ:丸管:割管:点炭:輪胴 4点前分

【風炉用】約3kg

胴炭:丸ギッチョ:割ギッチョ:丸管:割管:点炭:輪胴 7点前分

|

|

[15002]

茶杓 白竹 「一声」

書付:積應和尚(宝林寺住職) 作者:宗竹

|

22,050

円/本

(うち税(税込)円)

会員

17,640円/本

(税込)

|

|

銘は「一声」です。

書付:積應和尚(宝林寺住職)

作者:宗竹

【参考】

・昨夜一声雁 「さくやいっせいのかり」

昨夜雁が一声鳴いて空を渡っていった。

雁の一声がまるで秋を呼び起こしたようにすっかり秋色が深まっている様子。

「喫茶去」(きっさこ)という禅語がある。意味は、”お茶でも飲んで、去れ” ということになる。禅の喝(かつ)という「一声」を言葉にしたようなものだ。それが、長い年月を経て、いつの間にか、「どうぞお茶でも飲んで行ってください」という優しい言葉に、解釈されるようになった。

・撃竹一声

・幾片落花随水去 一声長笛出雲来

・残星数点雁横塞 長笛一声人倚楼

|

|